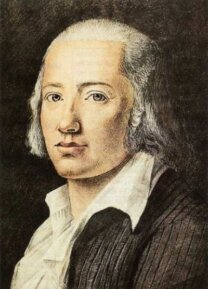

Jörg Neugebauer: Es fehlen heilige Namen - zu Hölderlins Elegie "Heimkunft"

Memo/Essay > Memo

0

Jörg Neugebauer

Es fehlen heilige Namen - zu

Hölderlins Elegie "Heimkunft"

Heimkunft.

An die Verwandten.

Drinn in den Alpen ists noch helle

Nacht und die Wolke,

Freudiges dichtend,

sie deckt drinnen das gähnende Thal.

Dahin, dorthin toset und stürzt die

scherzende Bergluft,

Schroff durch Tannen

herab glänzet und schwindet ein Stral.

Langsam eilt es und kämpft das

freudigschauernde Chaos,

Jung an Gestalt,

doch stark, feiert es liebenden Streit

Unter den Felsen, es gähnt und wankt

in den ewigen Schranken,

Denn bacchantischer

zieht drinnen der Morgen herauf.

Denn es wächst unendlicher dort das

Jahr und die heilgen

Stunden, die Tage,

sie sind kühner geordnet, gemischt.

Dennoch merket die Zeit der

Gewittervogel, und zwischen

Bergen, hoch in der

Luft weilt er, und rufet den Tag.

Jezt auch wachet und schaut in der

Tiefe drinnen das Dörflein,

Furchtlos, Hohem

vertraut, unter den Gipfeln hinauf.

Wachstum ahnend, denn schon, wie

Blize, fallen die alten

Wasserquellen, der

Grund unter den stürzenden dampft,

Echo tönet unher und die unermeßliche

Werkstatt

Reget bei Tag und

Nacht, Gaben versendend, den Arm.

Ruhig glänzen indeß die silbernen

Höhen darüber,

Voll mit Rosen ist

schon droben der leuchtende Schnee.

Und noch höher hinauf wohnt über dem

Lichte der reine

Seelige Gott vom

Spiel heiliger Stralen erfreut.

Stille wohnt er allein, und hell

escheinet sein Antliz,

Der ätherische

scheint Leben zu geben geneigt,

Freude zu schaffen, mit uns, wie oft,

wenn, kundig des Maases,

Kundig der Athmenden

auch zögernd und schonend der Gott

Wohlgediegenes Glück den Städten und

Häusern, und milde

Regen, zu öffnen das

Land, brütende Wolken und euch,

Trauteste Lüfte dann, euch, sanfte

Frühlinge, sendet,

Und mit langsamer

Hand Traurige wieder erfreut,

Wenn er die Zeiten erneut der

Schöpferische, die stillen

Herzen der alternden

Menschen erfrischt und ergreift,

Und hinab in der Tiefe wirkt, und

öffnet und aufhellt,

Wie ers liebet und

jezt wieder ein Leben beginnt,

Anmuth blühet, wie einst, und

gegenwärtiger Geist kommt,

Und ein freudiger

Muth wieder die Fittige schwellt.

Vieles sprach ich zu ihm, denn, was

auch Dichtende sinnen

Oder singen, es gilt

meistens den Engeln und ihm;

Vieles bat ich, zulieb dem Vaterlande,

damit nicht

Ungebeten uns

plötzlich befiele der Geist;

Vieles für euch auch, die im

Vaterlande besorgt sind,

Denen der heilige

Dank lächelnd die Flüchtlinge bringt,

Theure Verwandte, für euch, indessen

wiegte der See mich,

Und der Ruderer saß

ruhig und lobte die Fahrt.

Weit in der Ebene wars Ein leuchtend

freudiges Wallen

Unter der Seegeln

und jezt blühet und hellet die Stadt

Dort in der Frühe sich auf, wohl her

von schattigen Alpen

Kommt geleitet und

ruht nun in dem Hafen das Schiff.

Warm ist das Ufer hier, und freundlich

offene Thale,

Schön von Pfaden

erhellt grünen und schimmern mich an.

Gärten stehen gesellt, und die

glänzende Knospe beginnt schon,

Und des Vogels

Gesang ladet den Wanderer ein.

Alles scheinet vertraut, der

vorübereilende Gruß auch

Scheint von

Freunden, es scheint jegliche Miene verwandt.

Freilich wohl! das Geburtsland ists,

der Boden der Heimath,

Was du suchest, es

ist nahe, begegnet dir schon.

Und umsonst nicht steht, wie ein Sohn

am Wellen umrauschten

Thor und siehet und

sucht liebende Namen für dich,

Mit Gesang ein wandernder Mann,

glückseeliges Lindau!

Eine der gastlichen

Pforten des Landes ist dies,

Reizend hinauszugehn in die

vielversprechende Ferne,

Dort, wo die Wunder

sind, dort, wo das göttliche Wild

Hoch in die Ebene herab der Rhein die

verwegene Bahn bricht,

Und aus den Felsen

hervor ziehet das jauchzende Thal,

Dort hinein, durchs helle Gebirg, nach

Komo zu wandern,

Oder hinab, wie der

Tag wandelt, den offenen See;

Aber reizender mir bist du, geweihete

Pforte,

Heimzugehn, wo

bekannt blühende Wege mir sind,

Dort zu besuchen das Land und die

schöne Thale des Nekars,

Und die Wälder, das

Grün heiliger Bäume, wo gern

Sich die Eiche gesellt mit stillen

Birken und Buchen,

Und in Hügeln ein

Ort freundlich gefangen mich nimmt.

Dort empfangen sie mich – o süsse

Stimme der Meinen!

O du triffest, du

regst langevergangenes auf!

Und doch sind sie es noch! noch blühet

die Sonn' und die Freud' euch,

O ihr Liebsten! und

fast heller im Auge, wie sonst.

Ja! das Alte noch ists! es gedeiht und

reifet, doch keines,

Wer da lebet und

liebt, lässet die Treue zurück.

Aber das Beste, der Fund, der unter

des heiligen Friedens

Bogen lieget, er ist

Jungen und Alten gespant.

Thörig red' ich. Es ist die Freude.

Doch morgen und künftig

Wenn wir gehen und

schaun draussen das lebende Feld

Unter den Blüthen des Baums, in den

Feiertagen des Frühlings

Red und hoff ich mit

euch vieles, ihr Lieben, davon.

Vieles hab ich gehört vom großen Vater

und habe

Lange geschwiegen

von ihm, welcher die wandernde Zeit

Droben in Höhen erfrischt und waltet

über Gebirgen,

Der gewähret uns

bald himmlische Gaben und ruft

Hellern Gesang und schikt viele gute

Geister – o säumt nicht,

Kommt, Erhaltenden

ihr! Engel des Jahres! und ihr,

Engel des Hauses, kommt! in die Adern

alle des Lebens,

Alle freuend

zugleich, theile das Himmlische sich!

Adle, verjünge! damit nichts

Menschlichgutes, damit nicht

Eine Stunde des Tags

ohne die Frohen und auch

Solche Freude, wie jezt, wenn Liebende

wieder sich finden,

Wie es gehört für

sie, schicklich geheiliget sei.

Wenn wir segnen das Mahl, wen darf ich

nennen, und wenn wir

Ruhn vom Leben des

Tags, saget, wie bring' ich den Dank?

Nenn' ich den Hohen dabei?

Unschikliches liebet ein Gott nicht,

Ihn zu fassen, ist

fast unsere Freude zu klein.

Schweigen müssen wir oft; es fehlen

heilige Namen,

Herzen schlagen,

doch bleibt die Rede zurük?

Aber ein Saitenspiel leiht jeder

Stunde die Töne,

Und erfreuet

vielleicht Himmlische, welche sich nahn.

Das bereitet und so ist auch beinahe

die Sorge

Schon befriediget,

die unter das Freudige kam.

Sorgen, wie diese, muß, gern oder

nicht, in der Seele

Tragen ein Sänger

und oft, aber die anderen nicht.

Während

Rilke inzwischen sogar in den Tagesthemen der ARD vorkommt, gilt Hölderlin

weiterhin als schwieriger Dichter. Kein Wunder, er pflegt einen hohen Ton, der

aufs erste eine gewisse Distanz erzeugt. Wenn man sich darauf einlässt und ihm

einfach zuhört, kommt einem das Gesagte aber auf einmal sehr nah. Es ist

Dichtung, die aus dem innersten Herzen spricht und, um sagbar zu sein, die

strenge Form, so wie hier das antike Versmaß der Elegie, und den hohen Ton

braucht, um zur Sprache kommen zu können. Die Alternative wäre nicht, das, was

gesagt werden soll, irgendwie simpler zu sagen, sondern es bliebe dann eben

ganz ungesagt, es wäre schlicht und einfach nicht da. Wobei der Autor,

Hölderlin, seinen eigenen Text nicht anders begreift als einen

"Gesang"; das innerste Herz bliebe verschlossen, gäbe es nicht die

Aussageweise der Poesie: Poetisch lässt sich sagen, was sonst unsagbar bliebe.

Was also

will der Autor in diesem sechsstrophigen Gedicht aus dem Jahr 1801 besingen?

Der Titel verrät es, gibt zumindest einen Hinweis: Es geht um eine

"Heimkunft", ein - in diesem Fall langsames - Heimkommen aus der

Fremde. Biografisch handelt es sich um die Heimreise - zu Fuß wohlgemerkt! -

aus dem kleinen Hauptwil, im Appenzellerland auf der Schweizer Seite des

Bodensees gelegen, 20 km von Konstanz entfernt. Und das Ziel des Wanderers ist

das heimatliche Nürtingen - jenseits der Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart

und Tübingen.

Hölderlin

war in Hauptwil von Januar bis April als Hauslehrer tätig gewesen, sein

Engagement dort hatte ein rasches Ende gefunden. Die Gründe dafür kennen wir

nicht, es ist lediglich ein sehr positives Zeugnis seines Dienstherrn erhalten,

wahrscheinlich waren es Gründe, die mit Hölderlin gar nichts zu tun hatten. Zu

diesem Zeitpunkt ist er 31 Jahre alt und eigentlich immer noch ohne Beruf. Er

schlägt sich als Hauslehrer durch, will aber eigentlich nichts anderes sein als

ein Dichter. Gut, dass es in Nürtingen wenigstens noch die Mutter und auch die

Schwester gibt und ein eigenes Zimmer dort auf ihn wartet!

Von

alledem aber ist in dem Gedicht erstmal gar nicht die Rede, das er nach seiner

Rückkehr im Juni 1801 verfasst und das in mehreren Handschriften überliefert

ist.

In

Strophe 1 ist es früher Morgen, der Tag in den Alpen dämmert, der Dichter

beschreibt das als wilden Kampf der Elemente untereinander, die Schilderung

mutet an, als werde die Welt neu erschaffen an jedem einzelnen Morgen. Eine

Welt zunächst scheinbar noch ohne den Menschen, die schaffenden Naturgewalten

bleiben vorerst unter sich und bekämpfen einander in einem chaotischen

Schöpfungsprozess. Dann öffnet der Blick sich auf eine kleine menschliche

Siedlung.

In

Strophe 2 wird deutlich: bei alledem ist keine blindwütig schaffende

Naturgewalt am Werk, vielmehr ist das Ganze durchdrungen von einer

energetischen Kraft, die über den Elementen ebenso steht wie über dem Menschen.

Und diese greift auch unmittelbar ein - nicht nur als Quelle des Lebens in

allen materiellen Erscheinungen, sie schenkt auch die Freude und andere

Erregungen unseres Gemüts. Obwohl Hölderlin dafür die Formulierung

"Gott" verwendet, handelt es sich dabei nicht einfach um den christlichen

Gott der Bibel, dem Hölderlin skeptisch gegenüberstand - "Gott" ist

hier eher die Personifikation einer spirituellen Sphäre, ohne die die ganze

materielle Welt und ihre Erscheinungen sinn- und seelenlos wären.

In

Strophe 3 spricht erstmals in diesem Gedicht ein lyrisches Ich. Das Ich des

Wanderers, den es heimwärts zieht. Dieser lässt sich über den Bodensee

übersetzen und er ist in freudiger Stimmung - wie überhaupt das Wort Freude

ein Grundwort des ganzen Gedichts ist. Nirgendwo sonst finde ich die Empfindung

der Freude so subtil zugleich und intensiv gestaltet wie in diesem Gedicht -

zum Beispiel im Unterschied zu Schillers "Ode an die Freude", die

doch recht dick aufgetragen wirkt mit Formulierungen wie "Diesen Kuss der

ganzen Welt" usw.

Davon

ist Hölderlin, der in seinen frühen Jahren viel von Schiller gelernt und ihn

zeitweise geradezu nachgeahmt hat, in diesem Gedicht "Heimkunft", das

ja leider bereits in seine Spätzeit gehört, zum Glück sehr weit entfernt. Des weiteren

ist es der Dank, der diese Strophen durchweht, ein Gefühl der

Dankbarkeit, dies alles erleben zu dürfen, das sich verbindet mit Vorstellungen

weiterer Wanderungen, die in dem den See Überquerenden aufsteigen, während er

sich in seinem Boot allmählich dem Ufer nähert. Alles geschieht in Langsamkeit,

jeder Moment und jede Vorstellung ist wertvoll und mündet in die Vorfreude auf

die Landschaft der Heimat. Diese Überfahrt in Strophe 4 lässt ein Bild

entstehen wie auf einer Breitwandleinwand, ein Film, der große Ruhe ausstrahlt.

In den

beiden Schlussstrophen dann schließlich die Ankunft bei den Verwandten - denen

ja auch das ganze Gedicht gewidmet ist: Untertitel: "An die

Verwandten". Jetzt wird die Freude zum Überschwang. Doch es ist nicht nur

"einfache" Wiedersehensfreude, der heimkehrende Dichter sucht

zugleich nach Worten, die sein Empfinden ausdrücken können. Auf seiner

Wanderung hat er die Spiritualität erfahren, die sowohl der Natur innewohnt als

auch den engen Beziehungen zwischen den Menschen - den "Spirit", wie

wir Heutigen sagen. Davon möchte er seinen Lieben auch etwas mitteilen, aber er

weiß nicht recht, wie. Weil es schwierig ist, davon zu sprechen, es fehlen

einfach die Worte dafür. Darüber sich Gedanken zu machen und, so könnte man

hinzufügen, eine Sprache zu schaffen, die nicht stumm und hilflos bleibt, wenn

es gilt, spirituelle Erfahrungen mitzuteilen, ist Los und Aufgabe des Dichters:

Sorgen, wie diese, muß, gern oder nicht, in der SeeleTragen ein Sänger und oft, aber die anderen nicht.

Was

macht nun den - für mich - unwiderstehlichen Reiz dieser Verse aus? Hölderlin

verwendet, quasi nebenbei, außerordentlich kühne sprachliche Bilder, die so

vollkommen in den rhythmischen Duktus der Verse eingebettet sind, dass man aufs

erste fast drüber hinwegliest. Zum andern seine Spiritualität, die stets

angebunden ist an konkretes Erleben. Wenn er von "Gott" spricht, kann

es sich zum einen um eine örtliche Gottheit handeln, was - von Asien her

stammend - antikem Denken entspräche, dem Hölderlin zeitlebens nahestand. Das

heißt, dass einzelne Orte eine spezifische, an den jeweiligen Ort gebundene

Energie aufweisen. Zugleich ist zu bedenken, dass Hölderlin, wie auch aus

anderen Gedichten aus dieser Entstehungszeit hervorgeht, generell von einer dem

Materiellen übergeordneten geistig-spirituellen Sphäre ausgeht, die schwer bis

gar nicht eindeutig zu benennen ist. Wie es im Text heißt: "es fehlen

heilige Namen". Es ist offenkundig, dass er das nicht bloß irgendwie

theoretisch annimmt, sondern konkret gespürt und so empfunden hat - am eigenen

Leib sozusagen. Seine schon in früher Jugend zutage getretene sehr empfindsame

Konstitution mag ihn dazu befähigt haben, zu spüren und zu empfinden, was

andere, die meisten, ja beinahe alle anderen nicht spüren oder empfinden. Doch

das, man muss es nicht betonen, ist Segen und Fluch zugleich. Soviel kann man

jedoch sicher sagen: Wenn er von "Gott", "dem Göttlichen,

"den Himmlischen" und auch vom "Vater" spricht, hat er

dabei kein abstrakt-theologisches Konstrukt im Sinn, sondern etwas, das mit

seiner konkreten Erfahrung zu tun hat und das in diesen Formulierungen mehr

umschrieben als benannt wird. Eben deshalb, weil sie fehlen, die "heiligen

Namen".

Hölderlin

betrachtet es aber als Aufgabe des Dichters, diesem Mangel abzuhelfen, also

eine Sprache zu schaffen und zu verwenden, in der die spirituelle Dimension

unserer Welt in all ihren Erscheinungen greifbar und erkennbar wird. Als

Jüngling hat er das in Nachahmung Schillers mit der Verwendung abstrakter

Begriffe versucht. Das konnte nicht gutgehen, weil abstrakte Begriffe mit dem

lebendigen Leben weniger zu tun haben als wir oft annehmen. Später fand er dann

seine eigene unverwechselbare poetische Sprache, die sich bewusst von der

Alltagssprache abhebt, in dieser aber verwurzelt bleibt. Es ist dies eine

Synthese aus sprachlicher Nüchternheit und Begeisterung: Im poetischen Sprechen

beides zugleich zu sein - ganz bei sich und ganz außer sich, das ist das Ziel.

Eine Art Trunkenheit, mit höchster Klarheit verbunden - so kann Poesie

gelingen. In Hölderlins heute berühmtesten, zu seiner Zeit auf völliges

Unverständnis gestoßenes Gedicht "Hälfte des Lebens" finden wir es

ausgedrückt in den Versen

Und trunken von KüssenTunkt ihr das HauptIns heilignüchterne Wasser

Eine

Zeitlang, fünf Jahre vielleicht oder auch sechs, hielt Hölderlin diese Balance,

in "Heimkunft" kann man sie spüren. Heute vielleicht sogar besser als

damals, als zwar ab und zu eines oder mehrere seiner Gedichte in Anthologien

gedruckt wurden, insgesamt aber blieb das Echo doch sehr verhalten.

Vielleicht

auch deshalb, weil die damals literarisch tonangebenden Autoren, Goethe und

Schiller, mit Hölderlins Texten nicht viel anfangen konnten oder auch wollten:

Goethe erteilte ihm von oben herab ein paar Ratschläge nach dem Motto

"Fasse dich kurz", Schiller beantwortete seine Briefe irgendwann gar

nicht mehr. Das alles bedrückte Hölderlin als jemanden, der zeitlebens seine

Bestimmung als Dichter sah, der etwas bewegen will, und brachte seine auch

seelische Balance zunehmend ins Ungleichgewicht.

Johann

Christian Friedrich Hölderlin war ohne Vater aufgewachsen. Er ließ sich im

Tübinger Stift zum Theologen ausbilden, weigerte sich aber, Pfarrer zu werden,

und zog es vor, immer wieder als Hauslehrer tätig zu sein. In dieser

Eigenschaft machte er die Bekanntschaft der fast gleichaltrigen Frankfurter

Bankiersgattin Susette Gontard. In ihr fand er eine Seelenverwandte und

zugleich die Inkarnation der Diotima aus seinem Roman Hyperion, den er

kurz zuvor veröffentlicht hatte. Nach einer Auseinandersetzung mit Susettes

Ehemann verließ er das Haus Gontard und bezog ein Zimmer im nahegelegenen

Homburg zur Höhe. Heimlich trafen sich die beiden Liebenden alle paar Wochen,

auch wurden Briefe ausgetauscht. Schließlich verließ Hölderlin Homburg, um

woanders eine neue Hauslehrerstelle anzutreten. Die letzte führte ihn bis nach

Bordeaux, wo sein Engagement jedoch wie das in Hauptwil nur von kurzer Dauer

war. Die gesamte Strecke nach Bordeaux und wieder zurück legte er zu Fuß zurück

- den Hinweg mitten im Winter. Ein Freund überbrachte ihm nach seiner Rückkehr

die Nachricht, dass Susette Gontard in Frankfurt mit 33 Jahren gestorben war -

sie hatte sich bei einem ihrer Kinder mit einer Kinderkrankheit angesteckt.

Ein

Bekannter aus der Zeit in Homburg verschaffte ihm dort eine Stelle als

Hofbibliothekar, und so zog er wieder dorthin. Er hatte keine eigentlichen

dienstlichen Pflichten und widmete sich ausschließlich dem Schreiben. Dabei

verfasste er viel Neues, das oft unvollendet blieb, überarbeitete aber auch

bereits fertige und nach heutigen Maßstäben künstlerisch vollkommene und

teilweise bereits publizierte Gedichte. Diese zum Teil sehr langen Texte zu

überarbeiten, weil er mit ihnen inhaltlich und stellenweise auch sprachlich

nicht mehr einverstanden war, zehrte an Hölderlins Kräften. Seine psychische

Verfassung wurde derart bedenklich, dass er - gegen seinen Willen - nach

Tübingen in die psychiatrische Klinik am Neckar gebracht wurde. In dem Gebäude

ist heute die philosophische Fakultät untergebracht. Dort wurde er viele Monate

festgehalten und mit inzwischen als menschenunwürdig geltenden Methoden

behandelt.

Schließlich

entließ man ihn als unheilbar, und Hölderlin wurde Pflegling der

Handwerkerfamilie Zimmer, die im heutigen Hölderlinturm wohnte und dort ihre

Werkstatt hatte. Hier lebte er noch über 30 Jahre. Durch seine Publikationen

hatte er einen gewissen Ruf als Dichter, und da er als verrückt galt, stellte

er eine Art Attraktion dar. So erhielt er des öfteren Besuch. Auf Wunsch

verfertigte er gleich im Stehen zweistrophige Reimgedichte, die meist

Jahreszeiten zum Thema hatten. Sie hatten nichts mit seinem früheren Stil mehr

gemein. Meist unterzeichnete er sie mit dem Fantasienamen Scardanelli und schrieb

ein Fantasiedatum daneben. Als Herr Hölderlin angesprochen zu werden, verbat er

sich. Der Hyperion sowie einige seiner früheren Gedichte wurden immer

wieder nachgedruckt, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Erst im 20. Jahrhundert

begann man sich um die Originalmanuskripte zu bemühen, sie zu entziffern und

neu herauszugeben. Gleichzeitig damit wuchs auch das Ansehen Hölderlins als

Dichter. Heute gilt er als einer der größten Lyriker weltweit.

Es gibt

Menschen anderer Nationen, die die deutsche Sprache erlernen, nur um Hölderlin

im Original lesen zu können.